横河民輔について

生い立ち

造家学科を専攻

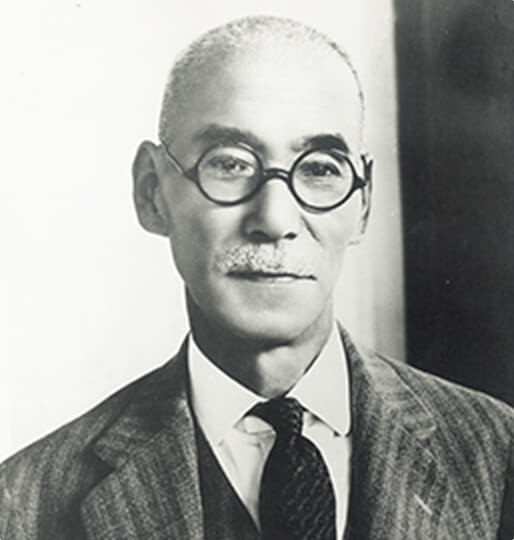

横河民輔は、1864年兵庫県に生まれました。西洋医学の医師を父に持ち、物事に科学的な根拠を求める姿勢は、幼いころから自然と培われたものと思われます。

工部大学校に入学後、専門科進学の際に造家学科(現在の建築学科)を専攻します。

大学校卒業時にまとめた卒業設計「Tokyo City Building」では、華美な意匠を排除し日本人の生活に即した、現実的で適合性の高い建築を追求する姿勢をうかがうことができます。

工部大学校卒業後間をおかず、民輔は1890年東京日本橋に「横河建築事務所」を設立します。

民輔の人となり

「常に温顔を以てし、叱責痛罵の事なし」

横河民輔追想録には「性温厚、物にこだわらず、又面子を云為しない。屁理屈などは決して申されず、如何にも応揚な紳士であり、部下に臨むにも常に温顔を以てし、叱責痛罵の事がなかった。従って部下は何れも博士を慈父の如く敬慕し、各方面の何れも人の和を得て隆昌に赴いた」と民輔の人となりが記載されています。

後に「横河先生は何もしないで黙っていて、とにかく後方から糸を引いてまとめていく」(鈴木禎次※)「自分は線は引かないけれども、自分の思うように線を引かせてしまう」(中村伝治)と語られたように、叱責せずとも人を導き、事業においてもこの者ならと思う人材に信じて任せ、大局は握りつつ小さなことに干渉せず、悠々と構えた鷹揚な性格の持ち主でした。

- ※【鈴木禎次】三井総本店で横河民輔の設計補佐を行った建築家

美術収集家としての顔

横河コレクション

民輔は「社会の為に業を撰み、現在以上の向上を期すべし。自己の為に趣味を撰み、現在以上の幸福を味わふべし。」という言葉を残しているように、非常に多趣味でありました。 中でも中国陶磁器の蒐集には力を入れており、その多くは1932年東京国立博物館に寄贈されました。それらは「横河コレクション」と冠され、学術的にも貴重な作品が多く体系的なコレクションであると評されています。民輔は晩年にいたるまで、コレクションの不足を補うように、追加で購入しては数回に亘り寄贈を繰り返しています。私財を費やしたコレクションを手元に置かず公共の鑑賞に供した背景には、欧米諸国にも負けないような美術品のコレクションが日本にも必要である、との民輔の強い志があったとされています。

横河民輔 年表

| 1864 文久4年 | 兵庫県に生まれる |

|---|---|

| 1890 明治23年 | 帝国大学工科大学造家学科 卒業 日本橋区鉄砲町に横河建築事務所 開設 |

| 1902 明治35年 | 三井営業総本店 落成 |

| 1903 明治36年 | 横河工務所 開設 東京帝国大学工科大学にて我が国初の「鉄骨構造」講義を担任 |

| 1907 明治40年 | 横河橋梁製作所(現 株式会社横河ブリッジ)を創立 |

| 1911 明治44年 | 建築業協会理事長 就任 |

| 1915 大正4年 | 工学博士学位 授与される 電気計器研究所(現 横河電機株式会社)を創立 |

| 1916 大正5年 | 東亜鉄工所(現 横河東亜工業株式会社)を創立 |

| 1925 大正14年 | 社団法人 建築学会会長 就任 |

| 1931 昭和6年 | 社団法人 建築学会名誉会長に推薦される |

| 1932 昭和7年 | 中国陶磁器約1200点を東京帝室博物館(現 東京国立博物館)へ寄贈 |

| 1938 昭和13年 | 東京帝室博物館(現 東京国立博物館)顧問 就任 |

| 1945 昭和20年 | 小田原の別邸にて80歳で逝去 |